今回、朗読教室で共に学び、共に舞台に立つ言語聴覚士の方がいらっしゃいます。菅波美穂さん。なんと、彫刻のアーティストだった経験をお持ちです。菅波さんに、朗読を体験しての感想や、作品の見どころについてお伺いしました。

自分の声で、言葉で、感情で、物語を「伝える」ということ

私はこれまで、視覚芸術には関わったことがあるのですが、舞台芸術は未経験。今回、舞台に立つことになって、表現して、それが誰かに伝わることって、こんなにも嬉しく、楽しいことなんだ! って心の底から実感しています。他の生徒さんたちが、「朗読大好き」っておっしゃる意味がよくわかりました。自分の感情を乗せて、自分の声で表現できる喜び。日常生活の中で感じる、一時的な自分にとっての感情ではなくて、演技として感情を表現する面白さに、すっかり魅了されています。

臨床現場で、朗読を取り入れてみたら

朗読を臨床の現場に活かしてみようと、音読の方法を変えてみたんです。STの世界に「対話ドリル」や「音読ドリル」というものがあるのですが、例えば、100字ぐらいの短い文章の中にセリフがある場合、「このセリフを言っている人はどんな人ですか」と、性別や年齢、職業など、患者様に具体的にイメージしてもらいました。あるいは「この場面は朝かな、昼かな?」とか。少しずつ具体的に一つひとつの場面を想像していってもらうと、初めはたどたどしかった読み方が、短時間ですごく相手に伝わるものになっていきました。感情や情報が乗ると、伝わる読み方になるんですね。患者様も、「あれ、今、私、読み方変わりましたよね」とびっくりされていました。

今までの私は、正しい言葉で、正しい構音で読んでもらうということしか考えていませんでした。でも、朗読教室で学んだように、文章にコンテクスト(文脈)を与えてあげると、こんなにも読むことが豊かになっていくことに驚いています。

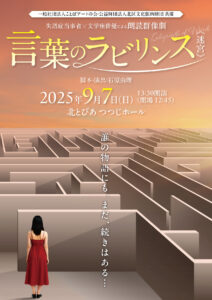

『言葉のラビリンス《迷宮》』について

台本を読んだとき、本当に素敵な物語だと思いました。縦糸に「ユリコ」の物語、すごく暗いところから始まって、自分を醜いと思ったり、救いようがないと思ったりする。でも、生徒さんと交流をしていく中で、少しずつ自分を取り戻していく。一方で、軽やかに今を生きている失語症の方々の物語が横糸になって、全体が分厚い織物のようになっています。

私が現場で接する患者様は、打ちひしがれていたり、怒りに満ちていたり、あるいはまだ自分がどうすればよいのかわからない、という方もいらっしゃいます。リハビリの期間では、その方々の人間の根源的な強さや深さまで、なかなか触れることができません。しかし、この作品では、自分の足でもう一度人生を歩いていく当事者のみなさんの姿が描かれています。私は、リハビリをする人間として、関わらせていただいていることが、本当に光栄なことであると思いました。ですから、この物語に触れることで、現場にいらっしゃる方々にも、何かを感じてもらえるのではないかと思っています。(取材:つちやつづる)

コメント